以前のエントリでも書いているように、最近はキリスト教というものに対して史学的な興味を持っていて、それに関する本ばかり読んでいるような生活をしています。その中で、「これはわかりやすい!」「これはおもしろい」と思った何冊かの本を紹介します。

阿刀田高:旧約聖書を知っていますか?(新潮文庫)

阿刀田高:旧約聖書を知っていますか?(新潮文庫)

以前読もうと思って挫折した聖書は「新約聖書」(簡単に言うと、キリストの誕生から弟子たちの伝道までを記した書)のほうで、実は旧約の方は読もうとしたことすらなかった。というか、新約聖書と旧約聖書の違いもよくわかっていなかった。旧約の方は、天地創造からキリスト以前までを書いている書で、有名なモーセの十戒などのエピソードはこちらに登場するわけです。ちなみに、旧約聖書はユダヤ教の聖典となっているとのこと。

旧約聖書、というと、やはりどこか堅いイメージがある。神の教えをつらつらと...というのが僕が持っているイメージなんだけど、旧約の方はどちらかというと戦記物語に近い感じなのかな、少なくとも阿刀田高さんが書いたこの本を読む限りではそんな印象を受けました。というのも、どうも迫害とか皆殺しとか、いわゆる神の教えに背くものに対する罰とか、異教の神を信じて聖書の教えを阻むものたちが行う迫害の有様を描いたものがなんだかすごく多いようなのです。

非クリスチャンの阿刀田高さんは、「できるかぎりわかりやすい旧約聖書のダイジェストを書いてみよう」と思い立ったのがこの本。旧約聖書には多くの登場人物と数々の「記」があるのだけれど、その中から代表的な数名のエピソードを紹介しながら、「現代で言えばこんな感じだったのだろう」的な解説を加えてくれていて、軽快に読み進めることができる本でした。まず「アイヤー、ヨッ」というかけ声を覚えてほしい、このかけ声はアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ」といった旧約聖書の主要な登場人物を覚えるためのもの。「いい国(1192年)作ろう鎌倉幕府」みたいなものですね。子宝たくさんのヤコブの章にいたっては、妹と結婚しようとしたけどだまされて姉と結婚させられ、姉と寝れば妹もやると言われたヤコブが、夜の生活でがんばった(笑)など、ところどころ不謹慎な記述を用いながら説明してくれています。不謹慎、と書くと批判的に聞こえるかもしれませんが、非クリスチャンにとってはこういう書き方の方がとってもわかりやすいものです。競馬とか、するめとか、神についての本とは思えないような例えを連発して、至極わかりやすく書いてくれているので、おおむねの流れを把握するのにはとてもいい本だと思います。

阿刀田高:新約聖書を知っていますか(新潮文庫)

阿刀田高:新約聖書を知っていますか(新潮文庫)

前述の本の続編かな?新約聖書の方は、先ほども書いたようにイエス・キリストの誕生からイエスの弟子たちの伝道までを扱っています。これを阿刀田流の解説をしたのがこの本になります。

なぜ非クリスチャンの人にとって阿刀田さんの本がわかりやすいかというと、やはり聖書をひとつの「フィクション」としてとらえている部分なのだと思います。敬虔なクリスチャンにとっては聖書をフィクションと考えることは耐えられない侮辱なのかもしれないけれど、非クリスチャンにとってはフィクションと捉えることからスタートした方がわかりやすいと思います。

旧約の方は、登場人物もそれに伴うストーリーも多く、それらをわかりやすく紹介する、といった趣向でしたが、新約の方は各福音書で共通する記述が多く、登場人物の整理よりも、各エピソードの重点的な解釈という趣が強いです。章としては、「受胎告知」(母マリアの処女受胎について)「妖女サロメ」(イエスに洗礼を施したヨハネと当時のユダヤ王ヘロデについて)「ガリラヤ湖」(イエスが起こした数々の奇跡についての解釈)「十二人の弟子」(イエスと弟子たちのなれそめとエピソード)「イエスの変容」(イエスの逮捕)「ゴルゴダの道」(イエスの処刑までのエピソード)「ピエタと女たち」(キリストの復活について)「クオ・ヴァディス」(イエスの復活と弟子の伝道について)「パウロが行く」(弟子パウロの伝道について)という形で、各福音書から使徒行伝までを時系列的に追っています。が、「クイズ100人に聞きました」や国語の試験問題、演劇などを使ってわかりやすく勝手な(笑)解釈をしていくのが阿刀田流。旧約と同じく、軽快に読み進むことが出来ます。

樋口 雅一, 山口 昇:マンガ聖書物語 (新約篇) (講談社+α文庫)

わかりやすい、といえばとにかくマンガ。これは視覚的なイメージとして頭の中に入ってくるので、どうしても文章よりもはっきりとイメージが伝わってくる。むろん、その分文章よりも語弊が多い表現がどうしても増えてしまうのだろうけど、それは仕方ないとして、新約聖書の内容をざっと斜め読み・斜め理解(笑)するには十分です。

新約聖書には「マタイ」「マルコ」「ルカ」「ヨハネ」という4つの福音書があるらしい。「イエスの生涯」を基本軸に、この4つの福音書を時系列順で一つにまとめる形で描かれています。また、聖書には細かく記載されていないイエスの子供時代のエピソードなども、「想像を含めて」と注釈を入れた上でしっかりと描いてくれている。そのおかげで、イエスの誕生から布教、処刑までがしっかりと把握できる。また、弟子のパウロや、ユダヤ教の律法を伝えるバリサイ人からイエスの恵みによって改宗したサウロ(パウロ)の布教活動を中心に、「使徒行伝」という形でまとめられている、イエス死後の弟子たちの伝道の様子も描かれています。

先ほども書いたように、マンガにすることで聖書の内容と食い違うような描写になってしまう危険性はあるものの、聖書がどのようなストーリーになっていて、どのような教えをしているかについて簡単に理解するにはもってこいの本だと思います。

三浦綾子:新約聖書入門―心の糧を求める人へ(知恵の森文庫)

三浦綾子:新約聖書入門―心の糧を求める人へ(知恵の森文庫)

最後に紹介するのは、ドラマ化もされた「氷点」の作者として有名な三浦綾子さんの本、「新約聖書入門」です。ずっと僕は「史学的な興味」を持っていると書いてきましたが、これは聖書の史学的な側面ではなく、聖書すなわちキリスト教の教えについて、筆者の体験を含めてわかりやすいことばで書いてくれています。

筆者である三浦綾子さんは、結核にかかり13年の間闘病生活を送っていたらしい。その中で、同じ病室で巡り会った友人と、「聖書を一字一句読もう」と約束をして、キリストの教えにふれることになったとのことです。非クリスチャンがキリストの教えを聞いたときに、どうも相容れない部分があったり、よく意味がわからないことがあったりするものだと思います(というか、僕自身がそうです)。三浦さんは、このような「入信後に感じた違和感」を隠そうとはせず、その違和感が自分の経験でおぼろげながらも解消されていく過程をしっかりと記述してくれているので、「ああ、そういうことなんだ」と自然と理解できてしまうわけです。

この本を読んで自分なりに思ったのは、キリスト教の根底は「自由」という考えなんだな、ということ。「右の頬を打たれたら、左の頬を向けよ」、聖書にこのことば通りに書かれているかどうかは知りませんが、有名なことばです。僕はこのことばを聞いたときは、いわゆる「非暴力主義」の象徴的なことばだと思っていたのだけれど、どうもそうではないのではないかと。つまり、殴られたという事実から、殴った人への復讐心に「支配」されるな、ということであって、赦すという気持ちを持つことで、自分自身がその復讐心にとらわれることなく自由な清新でいられる、そういうことなんじゃないかと。

まあ、あくまで僕の勝手な理解なんで、細かい部分への突っ込みはなしでお願いします(笑)。いろいろと本を読んだ結果がキリスト教への信仰へとつながるか、というのはまた別の話なんだけど、いままで曖昧で知らなかったことに対して知識を得るというのは、とても楽しいことだなあと、大学院時代以来改めて痛感している毎日です。

今日、仕事の帰りに新宿の紀伊国屋書店に『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹

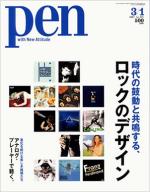

今日、仕事の帰りに新宿の紀伊国屋書店に『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹』(最近ネタはこの人ばっかりなんだけど、ソフィア・コッポラの処女作、『ヴァージン・スーサイズ』の原作本です)を探しに行ったのだけれど、そこでおもしろそうな雑誌を見つけて衝動買いしてしまったのがこれ。いろんなアーティストのカバーを作ったデザイナーのインタビューや、有名人(なんだか安っぽい響きね)が一番好きなジャケットが紹介されていました。インタビューの中には、なんとあのピーター・サヴィルが!

』(Power, Corruption & Lies)だそうな。うわ、僕と一緒や。スウェードの『Coming Up

』のジャケットも好きだったけど。

最近のコメント