私事ですが、このたび仕事中に体調を崩し、医者から来週末までの強制休養を言い渡されました。人間、突然休めといわれても何をしていいかわからず、ただ毎日無駄にぼーっとしながら過ごしております。何かしようと思っても何もする気になれないので、とりあえず近所のツタヤに行って2月24日に発売されたばかりの『機動戦士ZガンダムII -恋人たち-

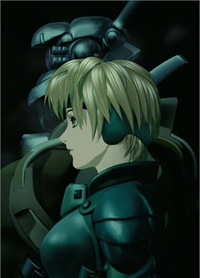

私事ですが、このたび仕事中に体調を崩し、医者から来週末までの強制休養を言い渡されました。人間、突然休めといわれても何をしていいかわからず、ただ毎日無駄にぼーっとしながら過ごしております。何かしようと思っても何もする気になれないので、とりあえず近所のツタヤに行って2月24日に発売されたばかりの『機動戦士ZガンダムII -恋人たち- 』を買いに行ってきました。

』を買いに行ってきました。

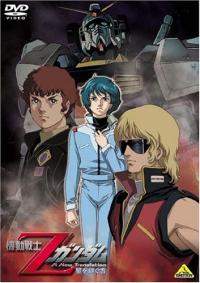

前回の『機動戦士Zガンダム -星を継ぐ者- 』に続く第二部で、今作では地球上での戦いからアクシズの登場までが描かれています。戦いを中心に描くというよりも、「人と人との出会いとストーリー」とを中心に、「通常の映画のようなストーリー展開」をしたとのこと。そういう意味もあってか、今作はかなり新カットが多いし、セリフもほとんどが新しく構成されたものになっています。

』に続く第二部で、今作では地球上での戦いからアクシズの登場までが描かれています。戦いを中心に描くというよりも、「人と人との出会いとストーリー」とを中心に、「通常の映画のようなストーリー展開」をしたとのこと。そういう意味もあってか、今作はかなり新カットが多いし、セリフもほとんどが新しく構成されたものになっています。

びっくりするのはその展開の早さ(まあ、単純に90分に詰め込まなければいけなかったせいなのかもしれないけど)。フォウが登場したかと思えば、ニューホンコンへの爆撃シーンがカットされすぐにカミーユと絡み合う展開になっているし、サイコガンダムとの戦闘シーンもかなり少ない。アムローララァのコミュニケーションがしっかりと描かれていたファーストガンダムの映画版と比べると、この辺の描写はかなり薄く、「ニュータイプ同士の感じ合い」がいささか性急な感じがする。このあたりもやはり「人と人とのサイドストーリー」を重視した結果だといわれればそうなんだろうけども、ガンダムシリーズの共通のテーマがはしょられているような感じがしてちょっとなじめなかったかな。カミーユ・フォウだけではなく、アムロ・ベルトーチカ、クアトロ・レコア、カミーユ&カツ・サラ、カミーユ・ファ、というカップルの描写はところどころにしっかりと描かれていて、べったべたのラブストーリーのよう。う〜ん。

前作がDVD化されてから二部発売までの間に、TV版のZを一度見直していたんだけど、今回の作品ではかなりの声優が入れ替わっています。特にびっくりしたのはフォウの声の変更。ググっもらえばわかると思うのだけれど、どうもきな臭いことがあった模様です(笑)。そのほか、サラやロザミア、ファ、マウアーなども声優が変わっていて、最初にみたときはちょっと違和感がありました。とくにサラは声のトーンが変わりすぎていて、どうなのよ、という感じ。

とまあ、こんなネガティブなことばかり書いているとあれなんだけども、別の作品としては十分に楽しめる内容でした。描かれるべき戦闘シーンはしっかりと描かれているしね。特に新作カットを使った戦闘シーン(たとえば地球上でのブラン・ブルタークの駆るアッシマー対アムロ・りっくでぃ明日の戦いとか)はさすがに迫力があって楽しめました。Zのストーリーの中では、カミーユが宇宙に上がり、ジェリド&マウアーのガブスレイと戦うシーンはTV版からのフェイバリット・シーンなのだけれど、あの戦いもかなり力を入れて作られていたし。全体的に新作カットの分量も前作と比べると大幅に増えているので、旧作カットとの絵の差もそんなに感じなくなったし。

Zを映画化するに当たって、バ○ダイがガンプラを売りたいために作られた販促映画だとか、「人」に焦点を当ててストーリーを再構成し直したのはそれを隠すためのイデオロギーだとか、いろいろといわれているようですが、個人的にはそれなりに楽しんでいます。

<作品情報>

・ DVD

・ リージョン 2 (日本国内向け)

・ NTSC

・ ドルビー

・ カラー

・ ワイドスクリーン

発売元:バンダイビジュアル

価格:5,040円 (税込)(amazon.co.jpにて)

お久しぶりでございます。いろいろとばたばたしておりまして、なんと2ヶ月ぶりのエントリーになってしまいました。ただ復活するのも何なので、ちょっとデザインを弄りました。気を取り直してゴー。

お久しぶりでございます。いろいろとばたばたしておりまして、なんと2ヶ月ぶりのエントリーになってしまいました。ただ復活するのも何なので、ちょっとデザインを弄りました。気を取り直してゴー。・(下)

』が秀逸。伝記だけに、全体が三人称単数でかかれているので、「もっと感情移入して読みたい!」というのであれば、王妃と下女というキャラクターの対比でストーリーを展開している遠藤周作の『王妃マリー・アントワネット(上)

・(下)

』がいいと思います。

風邪による胃腸炎で体調崩し中...。

風邪による胃腸炎で体調崩し中...。

最近のコメント