2006年5月アーカイブ

遅ればせながらですが、いやあ、出ましたね、MacBook。登場前にはいろいろとうわさがあったんですが、個人的にはMacBook Proとの差別化でCore Soloで来るんじゃないかなあ、なんて思っていたんだけど、しっかりとCore Duoでしたね。2つのコアがあるわけだから、すくなくとも僕のiBook G4 800MHzよりも速いだろう...。

Bootcampが出て、ネイティブでWindowsが走るようになったので、わざわざWindows専用機を持つ意味がなくなった。メインはPowerMac G5、サブでMacBook、たまにウインドウズを使うときにはMacBookにBootcampで、という感じですみそうだ...。ちょっと欲しい...。

内蔵iSight+Photoboothにはあんまり魅力を感じないけど、基本的にツヤツヤ液晶の発色は嫌いではないし、昨今のアプリケーションがやたらとサブのパネルを出す設計になっているので、13.3インチのワイド液晶も魅力。実際に見てきたけど、現行のiBookに比べるとかなり本体が薄く感じる。質感もそれなりだし、メモリやHDDの換装もかなり楽みたいだし。

目立つ変更点の一つ、キーボードはトップパネルと融合した感じで、キータッチはあんまりよくなかったけど、まあ慣れでなんとかなるレベルだったと思う。Windowsで起動したときに、キーアサイン(たとえば、Commandキーを押すと、Windowsのスタートメニューが表示される、とか)とかが全然異なるみたいだから、このあたりAppleが純正で対応してくれれば、ほんとうにWindows専用機いらないなあ。どうせWindowsには10GB前後のパーティション切っておけば十分なんだし。

唯一の気がかりは、グラフィックチップ。Intel GMA950チップセット内蔵のビデオ機能で、メインメモリと共有ってことなので、どれくらい耐えられるのかしら。まあ、2Dの作業には十分なんだろうし、Radeon 9200より速いのは明らかだけど...、どうもチップ内蔵ビデオチップって好きじゃないのよね。

まあ、どうせ無職の間は買えないんだし(笑)、職にありついて、あわよくばボーナスが出たりしたら、ついつい手を出してしまうモデルかもしれません。たぶん、次のマイナーチェンジがあった頃かな、買えるほどお金を持っていたりするのは(笑)。

IO DATAから、Macintosh用TVチューナー兼DVコンバータ、『GV-1394TV/M3』が発表されました。以前のモデル『GV-1394TV/M2』と比べると、あんまり機能向上はなさそうだ。というか、ハードウェアレベルではほぼ同じなんじゃないだろうか...。付属ソフトウェアの方では、「GVencoder for iPod」というソフトが新たに付属するようになり、録画した番組を自動的にiPod用にエンコードできるようになったみたいだけど、ハードレベルではあんまり変わってなさそうだ。

IO DATAから、Macintosh用TVチューナー兼DVコンバータ、『GV-1394TV/M3』が発表されました。以前のモデル『GV-1394TV/M2』と比べると、あんまり機能向上はなさそうだ。というか、ハードウェアレベルではほぼ同じなんじゃないだろうか...。付属ソフトウェアの方では、「GVencoder for iPod」というソフトが新たに付属するようになり、録画した番組を自動的にiPod用にエンコードできるようになったみたいだけど、ハードレベルではあんまり変わってなさそうだ。

ちなみに僕が使っているのは、このラインアップの最初期のモデル『GV-1394TV/M』。このモデルは、チップの性能により白飛びが起きるなどの不具合があったようで、M2では異なるチップが採用された、という違いがあった。M2発表時には、ソフトウェアだけをアップグレードするサービスがあって、いつか申し込もうと思っていたんだけど、いつの間にか終了してしまった...。

まあ、メインのPowerMac G5を買い換えるのはまだまだ先の話なんだけど、次に買うMacはおそらくIntelチップになると思う。今回はintel Mac対応をうたっているので、またソフトだけのアップグレードをやってくれないかなあ。性能的には現状で満足しているので、マシンが変わっても使えるという保証がほしいな。M2でも、Rosetta上での動作確認は取れているんだけど、今回のソフトはユニバーサルバイナリなのかな?

市場出てから、いろいろと調べてみようと思います。

今日はお昼に都内に出て食事をした後、午後は市役所のハローワーク出張コーナーに行って職探しをしてきました。

いままでやっていたWeb制作系の仕事とか、大学院時代にかじった調査・研究業の方を中心に検索したんだけど、後者の方はあんまりないなあ。Web制作の方はかなりの数の求人が載っていたけども、零細企業が多かった。

いや、別に零細がいやだとか言うわけではないのだけれど、ある程度人数がいて、職分がはっきりしている職場の方が働きやすいから、どうしても二の足踏んでしまう...。

ハローワークのほうは、オンラインで求人情報を公開しているので、わざわざ三鷹まで行かなくてすむのはありがたいんだけど、せっかくおもしろそうな求人があっても会社の紹介文が少なすぎる...。結局は印刷して家に持って帰り、自宅のMacからどんな会社なのかを調べることになっちゃんだよな。ハローワークのPCから直でインターネットにつなげるといいんだけど、システムがWindowsベースだから危険かもな...。

まあ、腰をすえてゆっくりと探していこうと思います。

風邪による胃腸炎で体調崩し中...。

風邪による胃腸炎で体調崩し中...。

体調崩す前の土曜日に、久しぶりに映画を見に行ってきました。実は最初から映画を観ようという気があったわけではなく、

「さてどうすっか」

「映画でも観るか」

ってな感じで見に行ってきたわけで。そんな感じだったので、下調べは全くなし。携帯片手に、「あ、なんだこの「かもめ食堂」って、おもしろそう。小林聡美、もたいまさこ?じゃあ、「やっぱり猫が好き」風の映画?じゃあ、おもしろいな、きっと」ってな感じ。

場所は、渋谷シネ・アミューズ。

ネタバレ情報を含むストーリーは後回しにするとして、観た直後の感想としては、「スローな映画」ということ。ここでいうスローとは、テンポが悪いとか、グダグダだということではなく、「スローライフ」と同義語の「スロー」です。なんていうかこう、観ているだけでほのぼのしてきて、自然と笑いが混みあがってくる、そんな映画に仕上がっていました。

原作は群ようこさんの本のようで、監督も荻上直子という女性の監督。スローさが押しつけのスローではなく、ほんとうに自然な感覚を受けたのは、やはり女流作家・女流映像作家のなせる技なのかも。

ドンパチしたり、人が死にまくる映画もまあエンターテイメントとしてはありなのかもしれないけど、そんなものはアメリカ産のもので十分だ。やはり日本の映画って、こういう感覚的ものに訴えかける表現で勝負していくべきなのかななんて思ったよ。

それにしても小林聡美はすごい。もたいまさこや片桐はいりといった、画面に出てくるだけで存在感を発揮しまくる女優の中にいても、全然没個性にならない。むしろ、そんな彼女たちをより引き立たせると同時に、その彼女たちを超えて演技をする力を持っていると思う。DVDが出たら、手元に置いておきたい、そしていつかほのぼのしたいときに観たい、そんな映画でした。

以下はネタバレになりますので、いつものようにご注意を。

小林聡美扮するサチエは、フィンランドの一角に「かもめ食堂」をオープンさせる。コンセプトは「気軽に入れる食堂」。だが、なかなかお客が来ない。はじめてきた客は、日本かぶれの青年、トンミ・ヒルトネンだった。彼にガッチャマンの歌の歌詞を教えてくれといわれたサチエだが、どうしても思い出せない。本屋で出会ったミドリに、ガッチャマンの歌の歌詞を聴く。それが縁となりミドリはかもめ食堂を手伝うようになる。ミドリがきてから、かもめ食堂には少しずつ人が来るようになった。が、かもめ食堂のメインメニューである「おにぎり」を注文してくれる人はなかなかいない。バッグをなくして途方に暮れたマサコ(もたいまさこ)や亭主が逃げてしまって自暴自棄になったおばさん、おいしいコーヒーを入れてくれるヘンな親父など、いろいろな人がかもめ食堂に集まってくる...。

「コンピューターハッカー」という言葉の定義は何だろう。いまでは、「コンピューターを隠れ蓑にして、人の知らないうちに何かの結末をもたらすような人」、というようなかなり広義なイメージで捉えられていることが多いと思う。いわずものがな、「ハッカーはコンピューターに対して堪能で、オタク的興味を持つ人々」であって、犯罪行為や不正行為に「もとより手を染めている」とうプロポシションを含有するものではない。

この本は、アメリカ編、東欧・アジア編、西ヨーロッパ編と地域ごとにわけ、前者の広義なハッカー定義に従って起こった事件・犯罪のエピソードを少しずつ拾ったもの。有名なケヴィン・ミトニックのような例も載っているが、ソーシャル・エンジニアリングを使ってシステム変更中の銀行ATMから金銭を詐取しまくった夫婦の話など、かならずしも「ハッカー」が介在して行われた事件だけを扱っている訳じゃない、

一つ一つのエピソードも比較的短くまとめられていて、とてもよみやすい。ハッカーに関する書籍は『カッコウはコンピューターに卵を産む』や『リトル★ハッカー 「ハッカー」になった子供たち

』などたくさんの本を読んできたんだけど、その中では一番多数の例が載っているものの、その手口や方法、生涯などのエスノグラフィーをはしょって書いてしまっている分、深みにはあまりかける。一番詳しく書いてあったのは、前述のハッカー「ケビン・ミトニック Kevin Mitonik(この名前でGoogleで検索をかけると、それなりにヒットするはず)」の物語だった。

ハッカーとそれらを追いつめるセキュリティ技術者の戦い、という点では、『カッコウはコンピューターに卵を産む』が一番詳しい。どんなコマンドを使ってシステムに進入し、どのような方法で匿名の人間になるかなどの方法が、著者であるクリフォード・ストールの日記形式で事細かに表現してあるからね。まあ、冷戦当時の話で、KGBが西側の情報をほしいがためにハッカーを雇いハッキングさせていた、という大きな事件であったわけだから、これぐらいの扱いはしても当然なんだろうけど。

いずれにしても、『世界ハッカー犯罪白書』は、「薄く広く」コンピューターが利用された犯罪について紹介していて、その知識を得るというよりもむしろ、コンピューターへの過度の依存と放置がいかなる危険を招くか、ということについて、読みやすい文体で警鐘を鳴らしたもの、と考える方がだとうかもしれない。そして、コンピューターを使った犯罪は、ほとんどの場合、プログラムのミスやその他の監査により、おおむねの容疑者を断定することができること。それを示すことで、コンピューター犯罪の抑止力を高めるために書かれたものと考えることもできる。

そういう意味では、短編小説の寄せ集め、みたいな体裁をとっているこの本は、非常に読みやすい。つくづく、そういう能力をもっとうまい方向に使えればなあ、と思ったりするものだけれど...

昨日、スカパー!から情報誌が届いた。普段はあまり目を通さないのだけれど、6月はワールドカップもあるので、ざっと目を通してみた。すると、あたらしいパックセット「スカパー!よくばりパック」が登場したとのこと。全部で69チャンネルで3,500円らしい。

そんなにいらないなあと思っていたのだけれど、さらにこの69チャンネルの中から15チャンネルを選んだ「スカパー!えらべる15」というパックセットが2,800円で提供されるらしい。

今は

●海外サッカーセット(1,890円/月)

●音楽セットbeat 4(1,155円/月)

●フジテレビ721+739(1,050円/月)

計 4,095円

の契約をしている。そのほかにも、前々からDiscovery Channelやアニマル・プラネットなんかも観てみたいなあと思っていた。

スカパー!よくばりパックと現在契約中のパックセットには、重複する番組が多い。Discovery Channelやアニマル・プラネット、音楽セットbeat 4、フジテレビ721+739は全部よくばりパックの対象番組だ。となると、こんな感じに契約し直すと、最小のコスト増で視聴番組が増やせることに気づいた。

●海外サッカーセット(1,890円/月)

●「スカパー!えらべる15」のなかに音楽セットbeat 4・フジテレビ721+739を含ませる(2,800円/月)

計 4,690円

すると、600円前後の追加投資で観てみたかったDiscovery Channelもアニマル・プラネットも観られるし、アニマックスとか映画のチャンネルなんかも選べたりする。スポーツの関連番組も増やせるし、音楽の番組も増やせる。よし、これで契約し直そうと言うことで、その他のチャンネルを選び中です。

こうしてみると、スカパー!のチャンネル選びって、なんだか保険選びみたい...。

なんだか最近はすっかり映画ブログになってしまっていたので、久しぶりにMacネタ、それもマウスネタを一つ。

なんだか最近はすっかり映画ブログになってしまっていたので、久しぶりにMacネタ、それもマウスネタを一つ。

AppleのIntel Macへの移行が徐々に進むにつれて、いろいろなメーカーがドライバをユニバーサルバイナリで提供しはじめています。旧機種のプリンタなんかは、OS標準のもので結構いけるらしいけど、別途ドライバを入れる必要のある多ボタンマウスなんかはドライバが提供されないと使えないわけで、コンピューターを操作する重要なインターフェースが使えないとなると、これは大問題なわけです。

しばらくはそういう状況でしたが、ここにきて、LogicoolやMicrosoftといったメーカーがドライバをユニバーサルバイナリで提供しはじめました。

●Logicoolのドライバページ(機種をクリックしてください)

●Microsoftのドライバダウンロードページ

僕のG5はまだPowerPCなので、これといってユニバーサルバイナリのドライバを必要としないのだけれど、愛用しているIntelliMouse Explorer 3.0は、PowerPC専用の最新Intellipointドライバ(バージョン5.1)ではサポートしなくなってしまっていて、仕方なくその前のバージョン5.0を使っていました。となると、もし今後Intel Macに移行した場合に、このお気に入りマウスが使えなくなってしまう。腱鞘炎を持病に持つ僕にとっては結構な問題なわけです。

ので、人柱的に、新しい『IntelliPoint 6.0』をインストールしてみた。結果は、エントリ名の通り、なんとサポートが復活している!これは本当に助かります。が、問題が一つ。これまで中央ボタン(ホイールボタン)に「キーストローク」で「F9」を割り当て、Exposeを割り当てていたのだけれど、バージョン6.0ではファンクションキーへの割り当てができなくなっている。未来が開けたとたんに、大きな問題が起こりました。

で、解決策を見つけました。いつからあったのかわからないのだけれど、ボタン割り当て画面のアクションに「Mac OSにより実行」というコマンドが増えていた。IntelliPoint側ではこの設定にしておく。で、「Expose」の設定で「マウスボタン3」を選択しておく。これでホイールボタンのクリックでちゃんとExposeが働くようになりました。

で、解決策を見つけました。いつからあったのかわからないのだけれど、ボタン割り当て画面のアクションに「Mac OSにより実行」というコマンドが増えていた。IntelliPoint側ではこの設定にしておく。で、「Expose」の設定で「マウスボタン3」を選択しておく。これでホイールボタンのクリックでちゃんとExposeが働くようになりました。

やっぱりマウスは使い慣れたものを使いたい。ほとんどをキーボードショートカットですましてしまう僕だけれど、やはりマウスを使わないといけない作業の時は、あわないマウスを使うのはとてもつらい。Intel Macへの移行に際して、安直に旧機種を切り捨てて、「新しいの買えや、ゴルァ」と言わなかったマイクロソフトに感謝したいと思います。

これでまだまだIntelliMouse Explorer 3.0が使える。予備在庫もあるし(笑)。あ、でもこれ(Microsoft Laser Mouse 6000)をベースにして、サイドボタンをマウスの左側に2つ集めたバージョンが出たらそっちに移行するかも(笑)。つーか出してくれ。

士郎正宗が1985年に発表したデビュー作を、『ピンポン』の曽利文彦プロデュース、『バブルガムクライシス』の荒牧伸志監督でアニメ化した作品です。発表された当時から、「ちょっと観てみたいなあ」なんて思っていたんですけど、なかなか観る機会に恵まれませんでした。が、無職で暇になったので、レンタルショップ「GEO」の月例半額日にあわせて(笑)借りてきました。

まあ、簡単に言うと「アニメ」ということになるのだけれど、この作品では、リアルな人間によるモーションキャプチャーを3D化したもので、いわゆる「アニメ」とは異なる奥深さのある映像を作り出しています。まあ、このようなフル3DCGだと、通常のアニメーションと比べるとかなり「ヌメッ」とした絵作りになるので、この辺は好き嫌いがあるところかもしれないです。リアルさを求めすぎて、逆にアニメーションの良さを失ってしまっている観もあります。ただ、やはり背景とかはものすごくキレイだし、スピード感のあるシーンではCG特有の表現を使うことができるので、かなり見応えがありました。最新技術の見本市、といった趣です。

『攻殻機動隊』のシリーズもそうだったけど、士郎正宗原作の作品にはかなり独特な世界観がありますので、その世界観にどれだけ共感できるかが、ある意味では作品の解釈とか感想に大きく関わってくるわけです(まあ、これは彼の作品だけではなく、アニメーション全体にいえることだと思うけど)。この作品のテーマは「人間の業の深さと原罪の償い方」といったところかな?かなりクリスチャンよりのテーマなのかもな(笑)。けども、日本のアニメーションが海外で「ジャパニメーション」なんて言い方をされて、かなり評価が高いのは、アニメーションの制作段階で作るこうした奥深い世界観によるところが大きいのだと思う。『AKIRA』、『機動戦士ガンダム』、『新世紀エヴァンゲリオン』、いずれも独特の深い世界観を、事前知識がなく観ても感じられるようなストーリー展開をしているし(エヴァはちょっとスノッブな感じが強いけどね)、やはりそれが日本のアニメーションの文化なのだろうと思う。「独特の世界観」をうまく表現している作品として、この『アップルシード』もまた、ただおっぱいがでかくて大きな目をした女の子が変な言葉をしゃべるような同人系アニメ(笑)とは、一線を画す作品だと思ってます。これらが「アニメ」という同じ枠で括られるのもいい加減どうかと思うしな...。

さて、ストーリーの方ですが、ネタバレを含むので、以下は注意して読んでくださいませ。

主人公デュナン・ナッツは、突然、兵器の軍団に襲われる。危機一髪、というところに、E.S.W.A.T.と呼ばれる兵士たちが現れ、彼女を「オリュンポス」と言われる世界へと連れて行く。オリュンポスは、人と人のクローンから生まれた「バイオロイド」が、その種の保存のためにコンピューターと人間の完全合議制によって共生する平和の都だった。新人類として人工的に作り出されたバイオロイドは、怒りや愛情、生殖機能といった人間の生得的な感情・機能をコンピューターによって統制され、人間と共生できるようになっていたが、そのバイオロイドを驚異と感じる人間が軍部の中にいて、バイオロイドを管理するコンピューターに対してテロを仕掛ける。このテロにより、バイオロイドは延命措置を受けることができなくなってしまう。そのため、バイオロイドの生殖機能を復活させることがコンピューターによって決定される。が、その生殖機能の復活には、「アップルシード」と呼ばれるプログラムが必要だった。

E.S.W.A.T.の一員となったデュナンは、このアップルシードを求め、古い研究施設を捜査に行く。バイオロイドの全滅をもくろむ人間たちが彼らの行く手を阻む。その中で、デュナンはバイオロイドの誕生と「アップルシード」について、深く自分自身が関わっていることを知る...。

Seagateが垂直記録方式を採用した3.5インチHDD「Barracuda 7200.10」シリーズを発表したらしい(出典はITMedia PCUpdateより)。SeagateのHDDは比較的信頼性が高いので、好んで使わせてもらってます、ハイ。

なんと、ディスクの最大容量は750GBとのこと。値段を聞くだけで怖くなりそうだけど、なんだか隔世の感があるなあ。これだけ大きいディスク詰めれば、ドライブベイの少ない僕のPowerMac G5でも、十分なディスク量を積めるんだけどなあ。1プラッタ187GBもあるらしい...。恐ろしい。

昔ジャンクで買ったPowerBook 145Bの80MBのSCSI 2.5インチHDDを交換するためにいくら払ったことか...。

ちなみにSeagateのニュースリリースはこちら。

のっけから引用です。

Living In A Material World

And I am A Material Girl

You Know That We Are Living In A Material World

And I am A Material Girl(わたしたちは)物質の世界に住んでいる

だから私は物質のような少女

知ってるでしょ、わたしたちは物質の世界に住んでいる

だから私は物質のような少女

マドンナのヒットシングル、『Material Girl』です。物質社会への警鐘として歌われたポップソング。

最近、母親の体の調子が悪く、家事を僕がやっている。無職だし(笑)。はっきりいって、かなりしんどい。大変。今更ながらに、僕が小さい頃から家事をひたすらし続けてきた母親はすごいと思った。今の僕は無職で暇だから、なんとかやっている。しかし、仕事を抱えながら家事をやるとなると...、考えたくもない。少なくとも僕にはできません。ギブアップです。

そんな折に、親戚のおばさんがきた。当然話は、「家事は大変だ」という話になる。しかし、そのおばさんの息子は、「男は外で働いているんだから、女は家事をやるのは当然だ」と言い切ったらしい。それを言える神経もすごい(笑)が、家事の経験がないから言えることだと思った。「外で働いてお金を稼がなくていいから家事をやってくれ、もしくは家事をやらなくていいから外で働いて金を稼いできてくれ」と頼まれたら、僕は迷わず後者をとる。

極端な例を考えると、とてもわかりやすい。例えば、外で仕事をしていて、自分のミスで他の人を殺してしまったとする。むろん、自分のしてしまったことに対して、贖罪したい気分になるだろう。悲しみも大きいだろう。でも、自分が殺してしまった人の家族の悲しみと自分の悲しみ、どちらが大きいかは言わずもがな。「社会的」「法律的」に責任を取ることで、ことは済むだろう。しかも責任の多くは、会社という組織が負ってくれる。自分のミスで人を殺してしまったという罪の意識は消えないが、悲しみは時間とともに薄れていくはず。それに対して、被害者の心の傷は決して消えない。

家事はどうだろう。一日ぐらい掃除をさぼったって、人は死にはしない。一日ぐらい食事に手を抜いたところで、人は死なない。しかし、それを継続してしまったら?衛生状態は劣悪になり、健康を害するリスクは高まるだろう。栄養は偏り、じょじょに体を蝕んでいくだろう。しかもその被害者は、ほかの誰でもない、自分の子供であり、自分が愛した人だ。自分が加害者になり、自分が被害者になる。消えない痛みと贖罪の気持ちの堂々巡り。だれが悪いのか、自分が悪いのだ。単純にリスクバランスという観点からを考えても、後者の方が痛みのリスクが大きい。だから僕は、外で働くことを選ぶんだ。

資本主義社会が成立したとき、ドイツの学者マルクスやエンゲルスによって、その危うさが指摘された。マルクーゼは、資本主義経済により、人は資本という価値からしか物事を判断できない「一次元的な人間になる」と指摘した。しかし、資本主義の中で物質的に豊かになっていく人は、これを単なるアジテーションとしてとらえた。「そんなことはない、資本主義と人の心は別々のものだ」、と。

経済的に豊かになるということと、人間的に豊かになるということは別の概念だ。だからといって、決して二者択一のものではない。その両方を手に入れることもできるはずだ。そのためには、実存主義の考え方を忘れてはいけないと思う。それは、人間は物質社会のために生まれたものではなく、人間こそが物質社会を作り出したのであり、人間というクリーチャーの存在(=実存)こそがすべてを作り出すということ。その実存こそ、人を物質的にも精神的にも豊かにすることができるし、その逆もまたしかり、ということ。性的分業は、男尊女卑の時代に作られた大きなイデオロギーだ。物質に恵まれることは人を豊かにすることも、資本主義を機能させるために作られたイデオロギーだ。

僕はそんなイデオロギーに支配され、人の心を失いたくない。物質に恵まれ、心がないままに死ぬことより、何を所有しなくとも、心がそこにあるままに死ぬことを選びたい。

以上、母の日を前に、風呂に入りながら考えたことでした。マドンナは正しい。って、こんな物欲にまみれたブログでこんなことを書いても説得力ないか(笑)。

EPG無事ゲット!

先日手に入れた三菱電機製HDD&DVDレコーダー『DVR-HE500』ですが、なんと、今日になってようやくEPGが取れた!一度設定を初期化して、自動チャンネルで設定した後、チャンネル設定をし直した。というのも、通常42チャンネルでTVK(テレビ神奈川)、38チャンネルで埼玉テレビが入るはずなのだけれど、うちのテレビはそれぞれのチャンネルを9チャンネルと11チャンネルにしないといけない。GV-1394TV/Mにアンテナ線を通す関係で、分配機とアンテナ線を全部変えたのだけれど、そのおかげかな〜なんて思ったりもしている。が、とにかくEPGが使えるようになったことで、一応フルに使いこなせると一安心です。

初DVD焼き

今週はFA CUP 05/06の決勝戦、リバプール対ウェストハム・ユナイテッドの試合があるせいか、フジテレビ721で「FA CUPダイジェスト」が放送されます。とりあえず昨日放送された4回戦のダイジェストを予約録画しておきました。1時間50分の番組だったので、2時間番組を録画する目安となる「SPモード」で録画しておきました。録画した番組を観てみると、最初の数秒、いらない映像が紛れていたので、初編集もかねてDVDに焼いてみた。 まず編集は、「プレイリスト」というのを作ることから。プレイリストを作り、HDDの中にある番組を登録する。その作業の中で、「録画している番組の一部を登録する」を選ぶと、IN-OUTの指定ができるようになる。このプレイリストをDVDに焼くことで、編集したものがDVDに焼かれる仕組みになっているみたい。使ったのは悪名高きPrinco製DVD-R for VIDEO。が、これがなかなかの品質。Princoメディアに焼いたものは映像が途中で止まる、ブロックノイズが入るなどの不具合がでることが多かったんだけど、全く問題なし。拍子抜けしました。某巨大掲示板によると、三菱のレコにはパイオニア製のドライブが使われているとのこと。焼き品質が高いのかな。

この間も書いたけど、HDD&DVDレコーダー、見くびってました。ごめんなさい。80GBしかないから、ちゃんと整理しましょうね。

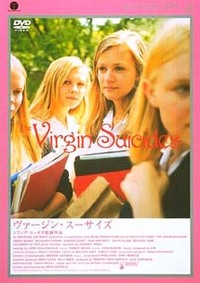

順番が逆なのかもしれないけど、『ロスト・イン・トランスレーション』を買って以来、いつかは観たいなと思っていたソフィア・コッポラ監督の処女作『ヴァージン・スーサイズ

』をようやく観ました。最近はすっかり引きこもり状態なので、DVDを観る時間がたくさんあるのです(笑)。

『ロスト・イン・トランスレーション』を観たときも思ったけど、不安や虚無感の具象化が非常にうまい。涙が出るほどうまい。『ロスト・イン・トランスレーション』はどちらかというと虚無感を持った二人が出会うラブストーリーという感じだったけれど、『ヴァージン・スーサイズ』は、とにかく虚無感、不安、孤独がテーマ。役者の表情や台詞でそれを表現するのではなく、映画というメディアを知り尽くしたかのような空間の使い方、音の使い方、カメラワークだけでそれを表現してしまう。あまり多作なタイプな人ではないみたいだけど、それだけに非常に内容が濃い。

大まかなストーリーは下に書きます(ネタバレ注意)が、なんといっても「うまい」というか、すごいと思ったのが、男の子たちと電話で音楽を聴かせあうシーン。外出禁止令がでてから、ロックのレコードはすべて母親に処分されてしまう。彼女たちの方から男の子の家に電話をかけ、電話越しにレコードを聴かせてあげる。そのシーンの中に、不安と安心、虚無感と満足感がものすごい密度でつまっている。あのシーンは一度でも観る価値アリ。

ソフィア・コッポラ監督は、音楽の趣味がものすごくいい。というか、僕好みというだけかもしれないけど。『ロスト・イン・トランスレーション』のサウンドトラックでは、マイ・ブラッディ・ヴァレンタインのケヴィン・シールズが音楽を担当しているし、この『ヴァージン・スーサイズ』でも、フランスの音響系アーティストAirがスコアを担当している(サントラはこちら

)。それぞれのサントラだけ聞いても、ストーリーの大筋がわかってもらえると思うよ。

以下はネタバレになりますので、楽しみにしている人は読み飛ばすようにしてください。

主人公は、リスボン家の5姉妹。父親は数学教師、母親は専業主婦という家庭で育ったすべて年子の5姉妹。「女の子はこうあるべき」という意識が強すぎたのか、末っ子が思春期に自殺してしまう。

自殺をきっかけに、じょじょに両親は男女交際についてオープンな姿勢をとるようになるが、条件付きで認めた学園祭パーティーへの参加で門限を破ったことで、5姉妹は外出禁止令を出されてしまう。彼女たちにあこがれていた男の子と、部屋のあかりを使ってサインを送るなどして、外の世界とのコミュニケーションをとろうとするが、彼女たちの閉塞感は増すばかり。

限界に近づいた頃、男の子たちに「助けて」のサインが。両親が寝ている隙に家出を試みる計画を知らされる。彼女の家に呼び出された男の子たちが部屋にあがってみると、姉妹はすべて自殺していた...。そして呼び出した彼女もまた、ガレージで自殺をする。

彼女たちの閉塞感や虚無感、不安を、男の子たちの回想というかたちでストーリーを追い続ける。

とにかく、若手の監督としては希代の才能の持ち主だと思う。今後もこの監督の作品は要チェックということで。

実家に戻ってきたとき、自宅で使っていたテレビとDVDプレーヤーを居間に置き、小さなテレビを別途購入した。んでもって、それまで実家で使っていたSAMSUNGの古いDVDプレーヤーを僕の部屋に置くように配置換えをしておきました。

実家に戻ってきたとき、自宅で使っていたテレビとDVDプレーヤーを居間に置き、小さなテレビを別途購入した。んでもって、それまで実家で使っていたSAMSUNGの古いDVDプレーヤーを僕の部屋に置くように配置換えをしておきました。

が、このSAMSUNGのプレーヤーが異常に調子が悪い。どうもピックアップがイカレはじめているのか、再生中に映像が止まる、ブロックノイズがでまくるなどの症状が出る。静寂の中で眠れない僕にとっては、適当な映画をDVDで流しながら寝たりするので、なんだか気分が悪い。

ので、新しくてやすいDVDプレーヤーを買うかと思っていたのだが、どうせ買うなら、DVDレコーダーがいいなあなんて思った。けども、HDDがでっかいのがついていたり、ダブルチューナーがついていたりと、最新式は高いものばかり。保存版にするようなものはMacで録画して自分でオーサリングするので、HDDの容量は小さくてもいいから安いのがいい。ダブルチューナーとかいらないので、安いのがいい。というわけで、またもや貧乏人の味方HARD-OFFへ。

そこでみつけたのがこの三菱電機製HDD&DVDレコーダー「DVR-HE500」。発売時期は2004年5月と2年落ちの代物、HDDも80GBと、いまのラインナップからすると物足りない。が、僕にとってはこれで十分(笑)。いろいろと口実をつけて親の財布から出しました(笑)。

早速セッティングしていろいろと録画してみた。保存版にするまでもなく、ちょろっと時間が空いたときに気になった番組を見るには、ひじょーに便利。正直、あなどっていました。編集するわけでもないので、MPEG-2での録画でも問題ないし、気になるほど画質の劣化もない。う〜ん、時代は進化しているんだなと。

が、問題が二つ。まず一つはEPG(G-Guide)が落ちてこないこと。うちは通常のアンテナではなく、すぐ裏にあるこいつのせいで、直接ケーブルを引いてテレビを受信している。そのせいか、UHFとVHFが混合して入ってきているせいかもしれない。ホストチャンネルをTBSに設定してもまったく落ちてこない。EPGが使えるともっと便利になるはずなので、いろいろと手動設定で試してみようと思います。

もう一つの問題が、MacでオーサリングしたDVD+R DLのディスクが読めないこと。一度オーサリングしてしまえばDVD+Rも-Rも関係ないと思っていたのだけれど、甘かった。一層のディスクで収まるものはずっとDVD-Rで作ってきたから何の問題もないのだけれど、一層では入らないものに関しては、DVD+R DLを使ってオーサリングしてきた。これらが読めないのは結構痛かったりする。お気に入りのライブ作品とか全部+R DLで焼いちゃったりしてるし。ブックタイプもROM化しているはずなんだけど、やっぱり読めない...。

このあたりはドライブが記録型のものを使っているから、書き込み型DVDの形式にはシビアなのかな。通常のプレーヤーに記録機能もつけたもの、という認識が甘かったようだ。もしかしたら分解してドライブをマルチタイプのものに換装したら読めるようになるのかな、なんて実験心もわいてきたが、とりあえずそれは就職してからにしよう(笑)。いつか分解して、HDDの容量を増やせるかとか、ドライブ交換ができるかなんてことをやってみようかな、人柱的に。

PowerMac G5を買ってから約1年、ついに内部に手を加えました。初期搭載されていたSony製ドライブ「DW-Q28A」のメディア相性のひどさにいい加減辟易していたので、使い慣れたPioneer製ドライブに変えてしまえ、ということで、秋葉原に行き、最新型のDVR-111Dを手に入れてきました。500円ぐらいの差でDVD-RAMの書き込みにも対応したDVR-111もあったのだけれど、RAMなんて使わないので、廉価の111Dにしました。値段はなんと5,280円@TSUKUMO。DVDマルチドライブもやすくなったものです。

PowerMac G5を買ってから約1年、ついに内部に手を加えました。初期搭載されていたSony製ドライブ「DW-Q28A」のメディア相性のひどさにいい加減辟易していたので、使い慣れたPioneer製ドライブに変えてしまえ、ということで、秋葉原に行き、最新型のDVR-111Dを手に入れてきました。500円ぐらいの差でDVD-RAMの書き込みにも対応したDVR-111もあったのだけれど、RAMなんて使わないので、廉価の111Dにしました。値段はなんと5,280円@TSUKUMO。DVDマルチドライブもやすくなったものです。

本当は余っていたSCSIのフィルムスキャナ「Canon FS2710」を使えるように、SCSIカードを買いに行ったのだけれど、保証7日で手に入れたLogitecのLHA-600SはOS X環境では認識せず...。1,000円だったからまあいいか。

家に帰って早速換装作業を開始。サイドパネルをはずせば、すぐに光学ドライブへのアクセス可能。ロジックボード側のATAケーブルをはずし、ドライブしたにあるストッパーを解放して電源ケーブルを抜くと、すぐに光学ドライブがはずれます。DVR-111Dのトレーについているカバーをはずして、金属パーツをつける。あとははずす作業の逆をやれば換装は終了。PowerMac 8500を使ってた頃を考えると、非常に簡単になったものだ...。

DW-Q28Aでは、ドライブを使っていないときでも「カツーン、カツーン」と変な音がしていたんだけど、動作音はさすがPioneerドライブ、静かなもの。ディスク共振スタビライザーという新技術で、焼き途中のディスクのブレを防ぎ、より低エラーレートを実現したとか。が、さすがに焼いているときの音はかなりうるさいです。まあ、焼くときは仕方がないけどね。

ちなみに、前モデルのDVR-110DはMac OS X 10.4.6で純正対応したみたいだけど、このDVR-111Dはまだ純正対応はしていない。ので、Apple System Profilerでは、ディスク作成:はい(サポートなし)と表示される。これは、Patchburn 4をインストールすることで回避。とはいっても、iTunesからたまにダイレクトでCDを作るぐらいで、あんまりiアプリからのディスク作成は行わないので、気にはしていなかったんだけど。

ためしに先日紹介したMemorexのDVD+R DLメディアを使って一枚焼いてみたが、4倍前後のスピードが出ていた。焼き終わった後も何の問題なくディスクを認識してくれる。いやあ、なんだか一つの懸念が解消されたような気がしてすっきりしました。

今日はこどもの日。姉の一家が僕の甥っ子2人、姪っ子1人をつれて遊びに来たので、みんなで小金井公園に行こうということになりました。小金井公園には、江戸東京たてもの園という、当時の時代をあらすような建物が移設され、公園内で展示されています。

まずはいったのは、三井財閥の家。これはもう、映画に出てくるようなモダンな作り。広い面会室、モダンな厨房、シャンデリア。和洋折衷時代の日本の建築が随所に感じられました。

続いて入ったのは、2.26事件で殺害されてしまった大蔵大臣、高橋是清氏の邸宅。こちらは三井財閥のものではないにしろ、伝統的な日本家屋が堪能できる作りになっていました。やはり、窓は大きい方がいい。

興味を引いたのはこの「三省堂」です。いまでは、出版、本などを手がけている会社ですが、当時は文房具屋だったようです。やはりモダンな商店の作りをしていますね。

つづいては、旧都電。溜池から渋谷までででいた路線のようで、母親は高校生の時代にリアルタイムで乗ったことがあるようです。いまではあまりみかけなくなってしまった都電、近い道を行くには便利だったのでしょうね。

運転席は、ちょっといまのほうがコンピューターに頼っている部分があるのかもしれないけど、基本操作は同じみたいだね。

さらに旧都バス。まるで4駆のものみたいだ。ある意味で、今の長い車両よりずっとかっこいいかも。なんとまだ現役で走れるそうで、日によってはイベントで走らせてもらえるみたいですよ。

最後は昭和初期の銭湯の様子。ぼくも実家の風呂が壊れたときとか、ボイラーのオイルがなくなってしまったときなどはよく銭湯に行ったので覚えている。さいきんはやりの大型銭湯はともかく、土着の銭湯って、やはり基本的な構造は変わらないんだなあとつくづく思ったよ。

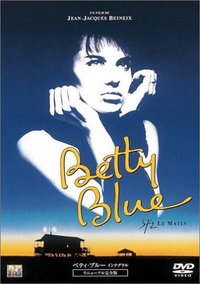

昨日の夜は、1時に布団に入ったのに5時までずっと眠れなかった。やっと眠れたかと思ったら、ひどい雷と近所の工事の地響きで10時過ぎには目が覚めてしまった。何にもすることがないので、とりあえずDVDでも借りるかと思い、母親を仕事場まで送っていったかわりに小平の仲町にあるツタヤによってみた。世田谷に住んでいたときに通っていたツタヤにもあったのだけれど、こちらのツタヤにもありました、「2枚で2,500円コーナー」。好きなCDやDVDを組み合わせて2枚で2,500円で買えるというコーナーです。そこになんとあのベティ・ブルーが!ついつい手にとって買ってしまった。ちなみに一緒に買ったのはSmashing Pumpkinsの『Mellon Collie And The Infinite Sadness』。いつか国内盤欲しいなあと思っていた名作です。

閑話休題。この映画、最初に見たのはいつ頃だったけな。たぶん、大学に入った直後の頃だったと思う。公開は1986年と意外に古い。最初に見たときには、とにかく衝撃的だった。こんな映画見たことないと思った。ストーリー、カメラワークが語る無形のメッセージ、カラーリング、すべてが最高だった。演技や台詞だけではなく、色遣いや音楽でも、多くを伝えられるのが映画なんだと、ある意味では映画を脱構築し、さらに再構築した作品だった。でも、たぶんそのときの僕はまだ若かったのだろう(実際若かったけど)、無性に悲しくなった。絶望した。それ以来、この映画は心の状態が悪いときには見ることができなくなった。あれから何年たったかな。

以下ネタバレ注意です。

海岸沿いのバンガローに住むゾルグ(ジャン=ユーグ・アングラード)は、過去に小説家を目指していたが、いまはバンガローの家主に管理人として雇われている。気性の激しいベティ(ベアトリス・ダル)と出会い、情欲におぼれる二人。ゾルグに小説家の道を歩んで欲しいと思ったベティは、バンガローに火をつけ、友人の家へと移る。ゾルグの小説をタイプし、パリの出版社に送りつけるが、いい返事をもらえない状況にいらだつベティ。ゾルグの小説を「下品だ」と罵った出版社に殴り込みをする。友人の母親が死に、その家業であったピアノ屋を二人でつぐことになる。そんなとき、ベティは自分が妊娠していることを悟り、二人の愛は深まっていく。が、ベティは妊娠していなかった。そこから二人のバランスが崩れていく。ベティは鬱状態に陥り、子供を連れ去るなどのさまざまな奇行をする。そんなベティを心から愛し、元気づけようとするゾルグだが、ベティの症状は悪化する一方だった。ついには自らの目をくりぬき、入院してしまう。ベティの入院中に、ゾルグの小説の出版が決まり、大喜びで病院にいるベティに伝えるために走るゾルグ。だが、ベティはすでに何もわからない早期痴呆にかかってしまっていた。常に一緒にいる、という約束をしていたゾルグとベティ。その約束が果たせなくなってしまったゾルグは、ベティを解放するために自らの手で彼女の命を絶ってしまう。そしてゾルグは、ベティが夢見た小説家の道を歩み始める...。

二人が出会った頃の愛は、情欲の愛だったと思う。お互いに体を求め合い、快楽の中に見いだすことができる愛。しかしその愛は、二人が同じ年月をともにする中で、少しずつ精神的な愛へと昇華されていく。この愛情の質の変化が、実にうまく描かれている。ストーリー初期はピンクや赤、黄色など非常に派手な色遣いの絵作りをし、だんだんと自然な色合いを中心に描くようになっていく。そしてベティの崩壊にあわせて、モノクロームの世界へ。僕が映画をあまり見ない理由の一つに、映像として提示されてしまうことで、イメージの広がりが限定されてしまうことがある。だから、自分が読んだとおりに勝手にイメージできる文章の方が好きだったりする。ジャン・ジャック・ベネックスの絵は、ものすごく文学的。色の使い方、音の使い方、台詞の少なさ、行間を少しずつ読み取って、自分の中で再構築できる余裕がとても多い。いままでに見た映画の中でも、正直、これほど解釈に自由な幅をもたせた作品は皆無かなと思うほど、孤高の作品に仕上がっています。ジュリエット・ビノシュ他が主演したキェシロフスキの3部作『トリコロール』も、ベティ・ブルーがあってこそのものだったと勝手に思っています。

やっぱり見た後は、かなり衝撃が大きかった。この作品は未公開のカットが加えられた「ベティ・ブルー インテグラル」から、さらに未公開のシーンが加えられて「ベティ・ブルー インテグラル(リニューアル版)」となっているので、185分の大作なのだけれど、ずっと食い入って見てしまう。死が終わりを意味するなら、決して見た後にハッピーな気分になる映画じゃない。死が終わりではなく、圧倒的な愛に包まれたものであるなら、それはむしろとてもハッピーなのかもしれない。

このブログの他に、la musique des joursのような音楽ブログを持っているほど、僕は音楽が好きです。なので、当然録画するテレビ番組も、自然と音楽モノが多くなる。地上波ではあまりライブとかやらないのだけれど、CSのいろいろな局では、ライブをフルセット2時間番組でやったりするわけ。

自分でDVDをオーサリングした人ならわかると思うけど、DVDに使われているMPEG-2は、どうもボカシの効いたものやチラつく映像が苦手なようで、ひどいブロックノイズ・モスキートノイズが乗ることがある。ライブの放送では、暗いステージをピンスポットで当てるなんてことは珍しいことではないので、できるだけビットレートは高くしてMPEG-2にするようにしています。するとどうしても、1時間以上のモノだと1層のDVD-Rでは入らなくなってしまう。そこで救世主として現れたのが2層式のDVD+R DLだった。

が、このメディア、なかなか値段が下がらない。一時は、平気で1枚1,000円ぐらいしていた。現在でも国内メーカーのDLメディアは800〜1,000円前後が相場のよう。そんなときにみつけたのが、「Memorex」というメディアだった。なんと5枚で2,280円。国内メーカーのモノと比べて2,000円ちかく安い。とりあえずダメ元で買ってみた。

箱もジュエルケースのデザインも、激安メディアのいい加減さと比べると、比較的信用できそうな感じのデザイン。が、全米の2層ディスクの73.7%がMemorexのメディア、みたいな表が載っており、このあたりはなんだか眉唾な感じ。

さっそくDVD Media InspectorでOEM元をチェックしてみた。ふつうのメディアはOEM先の名称の後に記号がでて、どの場所で生産されたモノかが表示されるのだけれど、OEM元がRITEKだということがわかるだけで、後はなんだかよくわからないなあ。[RITEK D03]なのかな?

某巨大匿名掲示板のスレッドでは、どうもRITEKのDLメディアは糞認定されているらしい...。G5の内蔵ドライブ「Sony DW-Q28A」も個人的には糞ドライブ認定しているし...、ええい、あとは出たとこ勝負だ!なんか焼いてみよ。

以前のエントリでも書いているように、最近はキリスト教というものに対して史学的な興味を持っていて、それに関する本ばかり読んでいるような生活をしています。その中で、「これはわかりやすい!」「これはおもしろい」と思った何冊かの本を紹介します。

以前読もうと思って挫折した聖書は「新約聖書」(簡単に言うと、キリストの誕生から弟子たちの伝道までを記した書)のほうで、実は旧約の方は読もうとしたことすらなかった。というか、新約聖書と旧約聖書の違いもよくわかっていなかった。旧約の方は、天地創造からキリスト以前までを書いている書で、有名なモーセの十戒などのエピソードはこちらに登場するわけです。ちなみに、旧約聖書はユダヤ教の聖典となっているとのこと。

旧約聖書、というと、やはりどこか堅いイメージがある。神の教えをつらつらと...というのが僕が持っているイメージなんだけど、旧約の方はどちらかというと戦記物語に近い感じなのかな、少なくとも阿刀田高さんが書いたこの本を読む限りではそんな印象を受けました。というのも、どうも迫害とか皆殺しとか、いわゆる神の教えに背くものに対する罰とか、異教の神を信じて聖書の教えを阻むものたちが行う迫害の有様を描いたものがなんだかすごく多いようなのです。

非クリスチャンの阿刀田高さんは、「できるかぎりわかりやすい旧約聖書のダイジェストを書いてみよう」と思い立ったのがこの本。旧約聖書には多くの登場人物と数々の「記」があるのだけれど、その中から代表的な数名のエピソードを紹介しながら、「現代で言えばこんな感じだったのだろう」的な解説を加えてくれていて、軽快に読み進めることができる本でした。まず「アイヤー、ヨッ」というかけ声を覚えてほしい、このかけ声はアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ」といった旧約聖書の主要な登場人物を覚えるためのもの。「いい国(1192年)作ろう鎌倉幕府」みたいなものですね。子宝たくさんのヤコブの章にいたっては、妹と結婚しようとしたけどだまされて姉と結婚させられ、姉と寝れば妹もやると言われたヤコブが、夜の生活でがんばった(笑)など、ところどころ不謹慎な記述を用いながら説明してくれています。不謹慎、と書くと批判的に聞こえるかもしれませんが、非クリスチャンにとってはこういう書き方の方がとってもわかりやすいものです。競馬とか、するめとか、神についての本とは思えないような例えを連発して、至極わかりやすく書いてくれているので、おおむねの流れを把握するのにはとてもいい本だと思います。

前述の本の続編かな?新約聖書の方は、先ほども書いたようにイエス・キリストの誕生からイエスの弟子たちの伝道までを扱っています。これを阿刀田流の解説をしたのがこの本になります。

なぜ非クリスチャンの人にとって阿刀田さんの本がわかりやすいかというと、やはり聖書をひとつの「フィクション」としてとらえている部分なのだと思います。敬虔なクリスチャンにとっては聖書をフィクションと考えることは耐えられない侮辱なのかもしれないけれど、非クリスチャンにとってはフィクションと捉えることからスタートした方がわかりやすいと思います。

旧約の方は、登場人物もそれに伴うストーリーも多く、それらをわかりやすく紹介する、といった趣向でしたが、新約の方は各福音書で共通する記述が多く、登場人物の整理よりも、各エピソードの重点的な解釈という趣が強いです。章としては、「受胎告知」(母マリアの処女受胎について)「妖女サロメ」(イエスに洗礼を施したヨハネと当時のユダヤ王ヘロデについて)「ガリラヤ湖」(イエスが起こした数々の奇跡についての解釈)「十二人の弟子」(イエスと弟子たちのなれそめとエピソード)「イエスの変容」(イエスの逮捕)「ゴルゴダの道」(イエスの処刑までのエピソード)「ピエタと女たち」(キリストの復活について)「クオ・ヴァディス」(イエスの復活と弟子の伝道について)「パウロが行く」(弟子パウロの伝道について)という形で、各福音書から使徒行伝までを時系列的に追っています。が、「クイズ100人に聞きました」や国語の試験問題、演劇などを使ってわかりやすく勝手な(笑)解釈をしていくのが阿刀田流。旧約と同じく、軽快に読み進むことが出来ます。

樋口 雅一, 山口 昇:マンガ聖書物語 (新約篇) (講談社+α文庫)

わかりやすい、といえばとにかくマンガ。これは視覚的なイメージとして頭の中に入ってくるので、どうしても文章よりもはっきりとイメージが伝わってくる。むろん、その分文章よりも語弊が多い表現がどうしても増えてしまうのだろうけど、それは仕方ないとして、新約聖書の内容をざっと斜め読み・斜め理解(笑)するには十分です。

新約聖書には「マタイ」「マルコ」「ルカ」「ヨハネ」という4つの福音書があるらしい。「イエスの生涯」を基本軸に、この4つの福音書を時系列順で一つにまとめる形で描かれています。また、聖書には細かく記載されていないイエスの子供時代のエピソードなども、「想像を含めて」と注釈を入れた上でしっかりと描いてくれている。そのおかげで、イエスの誕生から布教、処刑までがしっかりと把握できる。また、弟子のパウロや、ユダヤ教の律法を伝えるバリサイ人からイエスの恵みによって改宗したサウロ(パウロ)の布教活動を中心に、「使徒行伝」という形でまとめられている、イエス死後の弟子たちの伝道の様子も描かれています。

先ほども書いたように、マンガにすることで聖書の内容と食い違うような描写になってしまう危険性はあるものの、聖書がどのようなストーリーになっていて、どのような教えをしているかについて簡単に理解するにはもってこいの本だと思います。

最後に紹介するのは、ドラマ化もされた「氷点」の作者として有名な三浦綾子さんの本、「新約聖書入門」です。ずっと僕は「史学的な興味」を持っていると書いてきましたが、これは聖書の史学的な側面ではなく、聖書すなわちキリスト教の教えについて、筆者の体験を含めてわかりやすいことばで書いてくれています。

筆者である三浦綾子さんは、結核にかかり13年の間闘病生活を送っていたらしい。その中で、同じ病室で巡り会った友人と、「聖書を一字一句読もう」と約束をして、キリストの教えにふれることになったとのことです。非クリスチャンがキリストの教えを聞いたときに、どうも相容れない部分があったり、よく意味がわからないことがあったりするものだと思います(というか、僕自身がそうです)。三浦さんは、このような「入信後に感じた違和感」を隠そうとはせず、その違和感が自分の経験でおぼろげながらも解消されていく過程をしっかりと記述してくれているので、「ああ、そういうことなんだ」と自然と理解できてしまうわけです。

この本を読んで自分なりに思ったのは、キリスト教の根底は「自由」という考えなんだな、ということ。「右の頬を打たれたら、左の頬を向けよ」、聖書にこのことば通りに書かれているかどうかは知りませんが、有名なことばです。僕はこのことばを聞いたときは、いわゆる「非暴力主義」の象徴的なことばだと思っていたのだけれど、どうもそうではないのではないかと。つまり、殴られたという事実から、殴った人への復讐心に「支配」されるな、ということであって、赦すという気持ちを持つことで、自分自身がその復讐心にとらわれることなく自由な清新でいられる、そういうことなんじゃないかと。

まあ、あくまで僕の勝手な理解なんで、細かい部分への突っ込みはなしでお願いします(笑)。いろいろと本を読んだ結果がキリスト教への信仰へとつながるか、というのはまた別の話なんだけど、いままで曖昧で知らなかったことに対して知識を得るというのは、とても楽しいことだなあと、大学院時代以来改めて痛感している毎日です。

最近のコメント